|

|

|

第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 第5回目 第6回目 |

|

第7回目 第8回目 第9回目 第10回目 第11回目 |

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉お地蔵様巡り 第11回目

|

| |

|

第11回目のお地蔵さま巡りを3月23日(木)に行いました。

当日は生憎の雨模様でしたが無事巡り終えました。

当初令和2年(2020年)2月29日(土)に実施する予定で計画を立てていたのですが、新型コロナウイルスが発生し非常事態宣言が発出され外出が制限されたので止む無く中止としました。

その後もコロナの影響で外出もままならず地蔵巡りは中断状態が続きました。

令和5年に入り規制もかなり緩和されてきたので3年ぶりに実施する事としました。

残り2ヵ所(延命寺、安養院)を参拝すれば結願になります。

遊びま専科は平成23年(2011年)5月に秩父34観音巡りを始めてから12年経過しました。

今までは第5土曜日に実施してきましたが、3月中に一区切りつけたいと思い今回は平日となりましたが行いました。

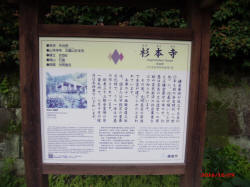

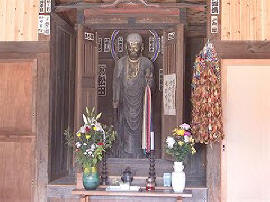

今回の参拝先、延命寺(23番札所)。

この寺は鎌倉33観音巡り、第3回目(H25-8-31)11番札所で訪れています。

延命寺(浄土宗)は、五代執権北条時頼夫人が建てたといわれる寺です

|

| |

|

|

| |

|

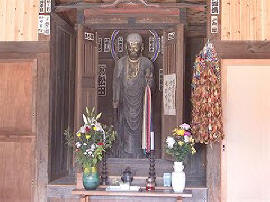

<延命寺の「木造地蔵菩薩立像」は、鶴岡八幡宮の弁財天などの裸像とともに貴重な彫刻で、裸像に衣服を着せることによって完成する。

そのため「裸地蔵」と呼ばれている。

伝説によれば、北条時頼夫人が双六で賭けをして負け、衣服を脱がなければならなくなったときに、女性の姿をした地蔵菩薩が現れ夫人の身代わりになった。

その後夫人が創らせたのが裸形の地蔵菩薩像だったという。

1923年(大正12年)の関東大震災で伽藍の下敷きになってしまったが復元された。

鎌倉の裸形彫刻としては、この裸地蔵の他、鶴岡八幡宮の弁財天像、青蓮寺の鎖大師像、江ノ島の弁財天像、薬王寺の日蓮像などがある。

「裸地蔵」は、「身代わり地蔵」として鎌倉24地蔵の一つに数えられている。>

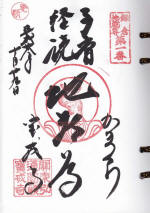

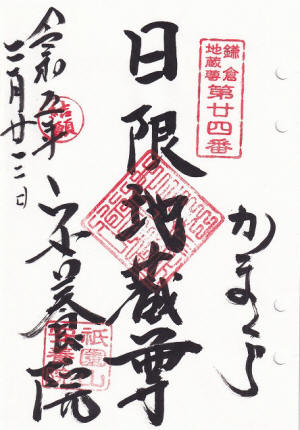

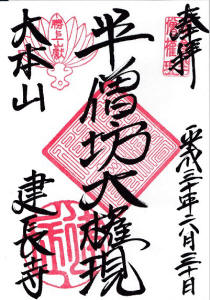

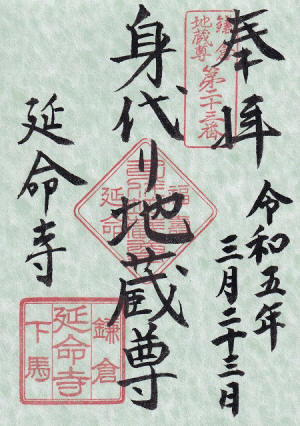

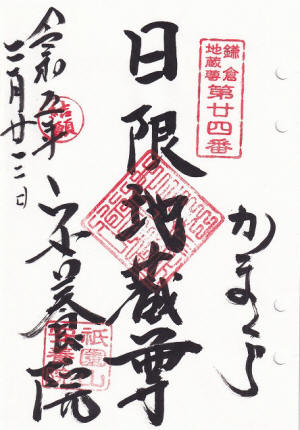

ご朱印札は下見に行ったときはその場での記帳ではなく、記入済の紙が置かれているのを持ち帰るような状況でした。

当日は雨が降っていたせいか記入済の紙は置いてなかったのでご住職に尋ねたら、社務所に記入済があり日付を記入したものをいただきました。

頂いた記入済の紙をみたら紙の色が緑がかったものでした、下見に来た時には白い紙に記入してありましたので特別な朱印札を頂いたなと嬉しく思いました。

|

| |

|

|

| |

|

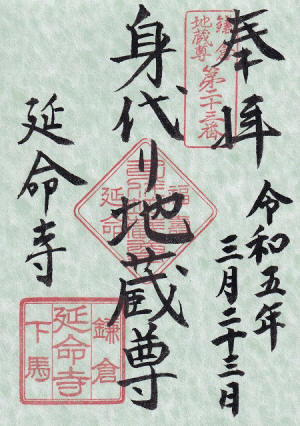

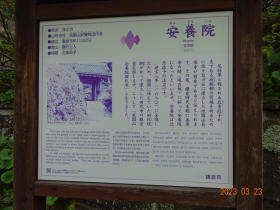

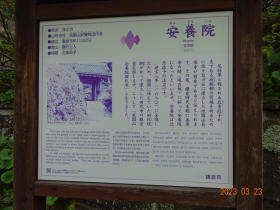

次に参拝したのは、安養院(24番札所)

この寺も鎌倉33観音巡り、第3回目(H25-8-31)3番札所で訪れています。

安養院(浄土宗)は、北条政子ゆかりの寺です。

正式名称は祇園山安養院田代寺。

|

|

|

|

| |

|

<政子は、源頼朝の菩提を弔うため笹目(鎌倉文学館辺り)に長楽寺を建てたが、1333年(元弘3年)の幕府滅亡とともに焼け落ちたためこの地に移された。

「安養院」は政子の法名。

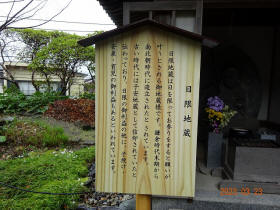

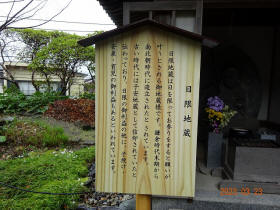

安養院の地蔵堂に安置されている石造地蔵菩薩像は、決まった日数内に願いを叶えてくれる「日限地蔵」(ひぎりじぞう)。

源頼朝と北条政子が結ばれたことにちなみ、恋愛成就のご利益があるという。

鎌倉24地蔵の一つ。>

安養院の観音堂背後には、北条政子のものと伝わる宝篋印塔(供養塔)が建てられています。

|

|

|

|

| |

|

安養院が鎌倉24地蔵巡りの最終のお寺で社務所で結願の御印を頂きました。

結願印の条件として第1番宝戒寺から23番延命寺までの参拝が済んでいる事。

ご住職が丁寧に納経帳に押されている地蔵巡りの御朱印を確認され問題なければ結願印を押印してくれます。

1番から順番に参拝しているわけではないので確認作業も大変だなと思いました。

当日は6名で行きましたので各人の納経帳を確認するのに少し時間がかかりました。

|

|

|

| |

|

| |

|

鎌倉24地蔵巡りは平成28年(2016年)10月29日(土)、第1番宝戒寺から始まり24番安養院の結願(令和5年(2023年)3月23日)まで途中(2020年2月29日〜 3年間)コロナの影響で中断を余儀なくされ6年半の月日を経てようやく完結しました。

遊びま専科発足(平成23年3月(2011年))10名でスタート、のち鎌倉33観音巡りから5名参加で15名になりました。

体調不良や実施日に都合悪くなどで今回は6名でということになりました。

参拝日には必ず同行され、遊びま専科グループの中心的存在で参拝先の由来や観音様、地蔵様の説明など詳しくお話してくださった召田さんが昨年(令和4年)12月お亡くなりになりました、今回同行いただけず寂しい限りです。

今回は召田さんの供養も兼ての地蔵巡りとなりました。

謹んで心からご冥福をお祈りいたします 合掌。

ホームページ中の文章、写真の一部を他のホームページ鎌倉手帳(寺社散策)から引用させて頂きました。

|

|

ページの上に戻る |

|

| |

|

|

|

|

|

|

鎌倉お地蔵様巡り 第10回目

|

|

|

|

第10回目のお地蔵さま巡りは晩秋の11月30日(土)に行いました。

秋晴れの下、地蔵巡りができました。

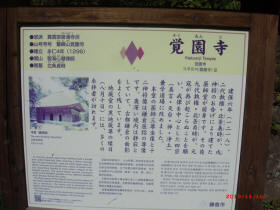

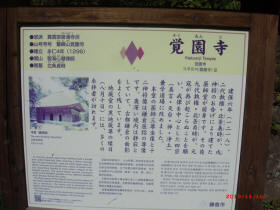

今回は覚園寺(かくおんじ)(3番札所)1ヶ所としました。

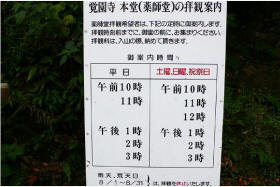

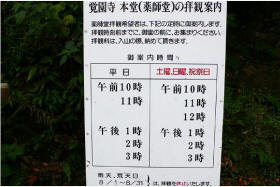

この寺は初めて訪ねるお寺で境内は自由に入り散策できますが、目的の地蔵様を見るには時間が制限されています。

鎌倉駅から路線バスで大塔宮で下車、徒歩15分くらいで門前に着きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

覚園寺は、1218年(建保6年)、二代執権北条義時の建てた大倉薬師堂を前身とし、焼失後の1296年(永仁4年)、九代執権北条貞時が元寇が再び起こらぬようにとの願いから覚園寺を創建したとのこと。

拝観時間が決められていて、案内人(寺僧)が50分程度かけて園内の薬師堂、やぐら、地蔵堂を巡り説明をしてくれます。

又、他のお寺よりも厳しい制約があり、拝観受付所より先の園内(庭園含む)及び堂内は撮影禁止になっています。

従って、残念ながら目当てのお地蔵様(黒地蔵(別名 火焚き地蔵))も撮影できず、ホームページその他を検索してみても写真はありません。

|

|

|

|

|

|

ここから先は一切の撮影が禁止されている。

|

|

|

|

|

******

有料拝観

覚園寺は鎌倉では珍しく、500円の拝観料を払うと、40分から50分のツアー形式で境内を案内してくれます。有料の拝観エリアは写真撮影が許可されていないため、覚園寺の情報がネット上にもあまり出回らないのですが、覚園寺の有料拝観は、500円払っても体験する価値がとても高いものとなります。覚園寺の有料拝観は、樹齢800年のイヌマキ、薬師三尊坐像と十二神将、川端康成が愛した鞘阿弥陀仏、触れると病が治る賓頭盧尊者像、本堂天井に描かれた龍、茅葺屋根の民家で受ける十三仏信仰、黒地蔵尊、千躰地蔵尊の説明などがメインとなります。

覚園寺の「木造地蔵菩薩立像」(国重文)は、「黒地蔵」と呼ばれ鎌倉二十四地蔵の一つに数えられる。

地獄の罪人の苦しみを少しでも和らげようと鬼に代わって火を炊いたため「黒くすすけている」という伝説がある。

何回彩色しても元に戻ってしまったことから、「黒地蔵」と呼ばれるようになったのだとか。

木造地蔵菩薩立像

鎌倉時代。像高170.5 センチメートル。

像の全体が薫香のためか黒色にかわり、「黒地蔵」と呼ばれて広く信仰を集めている。

獄卒に代わって火を焚いたという伝説から「火焚き地蔵」とも呼ばれている。

******

|

|

|

|

|

|

|

|

|

覚園寺 又は 黒地蔵に関する情報は下記のアドレスをクリックしてください。

http://kamakura894do.com/

https://www.yoritomo-japan.com/kamakura041/kakuonji-kurojizo.htm

残り2ヶ所。

次回は令和2年2月29日(土)、結願の予定。

ホームページ中の文章、写真の一部を他のホームページ鎌倉手帳(寺社散策)から引用させて頂きました。

|

|

|

|

|

|

ページの上に戻る |

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉お地蔵様巡り 第9回目

|

|

|

|

第9回目のお地蔵さま巡りは残暑が残る8月31日(土)に行いました。

九州地方は連日の豪雨で大変なことになっていましたが幸い関東には大した影響もなく穏やかな天気ながら蒸し暑い日で、雨にはならず地蔵巡りができました。

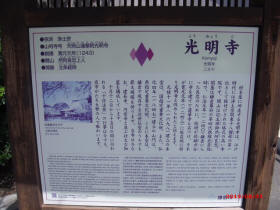

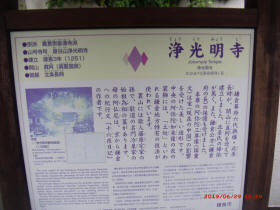

今回は光明寺(22番札所)1ヶ所としました。

鎌倉駅から路線バスで光明寺で下車、門前前に着きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

光明寺は平成26年5月、33観音巡りの第6回目の時に来ています。

光明寺は、後土御門天皇から「関東総本山」の称号を受けたお寺とのこと。

創立は鎌倉時代の寛元元年で西暦1243年といわれています。

寺を開かれたのは浄土宗三祖然阿良忠上人。

光明寺のお地蔵さまは石造りの網引延命地蔵。

光明寺裏山(天照山)の小坪路(小坪切通)から移されたもので、「正中2年(1325年)」の銘のある貴重な石仏だそうです。

本堂正面の脇にある小さな地蔵堂に網引地蔵と延命地蔵が祀られています、二つを合わせて「網引延命地蔵」と呼ばれます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回の昼食は遅めの暑気払い(残暑払い)で、光明寺の精進料理を記主庭園が望める素敵なお部屋でいただきました。

食後、大殿(本堂)に上がり参拝をしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

残り3ヶ所。

次回は令和元年11月30日(土)の予定。

|

|

|

|

|

|

ホームページ中の文章、写真の一部を他のホームページ鎌倉手帳(寺社散策)から引用させて頂きました。

|

| ページの上に戻る |

|

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉お地蔵様巡り 第8回目

| |

|

第8回目のお地蔵さま巡りは“令和”になって最初の6月29日(土)に行いました。

当日は4日ほど前に発生した熱帯低気圧が台風3号に変わり、27日から28日にかけて関東地方に接近し通過していったが、梅雨の時期でもあり朝からどんよりとした曇り空で小雨がパラついていました。

午前中はなんとかもつかなと思っていましたが時折強い雨になったりと雨の地蔵巡りになってしまいました。

今回は寿福寺(18番札所)、海蔵寺(15番札所)、浄光明寺(16番札所・17番札所)と3ヶ寺を巡り4地蔵尊の御朱印を頂きました。

大宮駅を毎回同じ8:11分の湘南新宿ライン逗子行に乗り、鎌倉駅で下車、徒歩15分ほどで18番札所の寿福寺に着きます。

|

|

|

|

|

| |

|

寿福寺は平成28年1月、33観音巡りの第10回目の時に来ています。

寿福寺の「木造地蔵菩薩立像」は、鎌倉時代のもので、頭部から蓮華座までを一木で彫り出した珍しい像との事です。

寿福寺には安置されていなく現在は鎌倉国宝館に寄託されています。

|

| |

|

次は海蔵寺。

海蔵寺は平成28年4月、33観音巡りの第11回目の時に来ています。

ここのお地蔵さまは「岩船地蔵尊」、このお地蔵さんも海蔵寺には安置されてなく扇ヶ谷のJR横須賀線ガード近く亀ヶ谷坂の入口、源頼朝の娘大姫の守本尊を祀る岩船地蔵堂に安置されています。

|

| |

|

|

|

| |

|

地蔵のお姿は木造地蔵尊が前にあり、その奥に安置されている為、残念ながら外から拝観できるのは、木造地蔵尊のみで岩船地蔵尊を見ることはできませんでした。

源頼朝の娘大姫には悲しいお話があります。

いつも解説をしてくださるMさんのお話を思い出しながら下記のホームページもご覧ください。

https://www.yoritomo-japan.com/page137iwafune-jizo.htm

今日の雨は大姫の涙雨だったのでしょうか。

次に向かったのは浄光明寺。

浄光明寺も平成25年6月、33観音巡りの第2回目の時に来ています。

|

| |

|

|

| |

|

こちらには「綱引地蔵尊」と「矢拾地蔵尊」が安置されています。

浄光明寺の裏山「やぐら」内に安置されている「石造地蔵菩薩坐像」は、「網引地蔵」と呼ばれ、由比ヶ浜の漁師の網にかかって引き上げられたものだと伝えられ、1325年(正中2年)の銘が刻まれているそうです。(鎌倉手帳HPより)

|

| |

|

|

| |

|

浄光明寺の収蔵庫に安置されている木造彩色地蔵菩薩立像は、「矢拾地蔵」(やひろいじぞう)とも呼ばれ、足利直義の念持仏と伝えられています。

この日は生憎の雨で収蔵庫が閉まっていて見ることはできませんでした。

|

|

|

| |

|

このお地蔵さまには次のような伝説が残されています。

ある戦の折、足利直義の矢がつきてしまい、困り果てていると、そこへ一人の小僧が現れ、落ちている矢を拾い集めてきた。

不思議に思った直義が振り返ってみると、それは直義が日頃信心していた地蔵菩薩像だったという。(鎌倉手帳HPより)

|

| |

| |

|

残り4ヶ所。

次回は令和元年8月31日(土)、光明寺で懐石昼食の予定。

【あとがき】

今回の御朱印は朱印帳に記帳してもらったのではなく、全て予め書いてもらったものを頂く事になった。

下見を兼ねて事前にお寺さんに相談したところ一度に12冊は一寸無理と言われた、特に浄光明寺は2地蔵なので24冊相当になる。

参拝日の記入をお願いして快く受けてくれるお寺もあれば、頑として日付は記入しないというお寺もある。

寿福寺では日付を書けというなら御朱印は出さないとまで言われた、何らかの理由で取りに来ない輩がいるらしいので頑なになっている。

鎌倉五山の一つに名を連ねている名刹なのに対応が宜しくなく、二度と足を向けたいとは思わないお寺になった。

ホームページ中の文章、写真の一部を他のホームページ鎌倉手帳(寺社散策)から引用させて頂きました。

|

| |

| ページの上に戻る |

| |

| |

| |

|

|

|

| |

|

鎌倉お地蔵様巡り 第7回目

第7回目のお地蔵さま巡りは“平成”の年が最後となる3月30日(土)(5月1日からは御代替わりで改元され“令和”に)に行いました。

当日は曇り空で雨も心配されましたが幸いにも降られず比較的凌ぎやすい日でした。

今回は7番札所の瑞泉寺と鎌倉宮を巡りました。

大宮駅を毎回同じ8:11分の湘南新宿ライン逗子行に乗り、鎌倉駅で下車し駅前のバス停から瑞泉寺の最寄りバス停・大塔宮で下車、徒歩15分ほどで7番札所の瑞泉寺に着きます。

瑞泉寺は平成25年11月、33観音巡りの第4回目の時に来ています。

その時は浄妙寺から山越えでメンバーの皆さんお元気に瑞泉寺まで歩きました。

|

| |

|

|

|

| |

|

ここから門前までは坂道を歩きます。

|

| |

|

|

|

| |

左 男坂 右 女坂 |

元気な人は 男坂 |

| |

|

|

|

| |

| |

|

瑞泉寺の地蔵堂に安置されている木造地蔵菩薩立像(別名 どこも苦地蔵)は智岸ヶ谷の地蔵堂に安置されていたものが貞享の頃(1684〜87年頃)に鶴岡八幡宮の正覚院へ移され、1916年(大正5年)に瑞泉寺へ移されたということです。

その頃すでに「どこも苦地蔵」と呼ばれていたという。(鎌倉手帳HPより)

|

| |

|

|

| |

|

毎回現地でお寺の成り立ちや安置されている観音様・地蔵様などの説明・解説して下さるMさんから今回も“どこも苦地蔵”の由来についてのお話がありました。

思い出しながら他のホームページも確認してみたいと思います。

瑞泉寺の「どこもく地蔵」は語りかける

http://www5c.biglobe.ne.jp/~naka-boo/kamakura/tanbou_2.htm

又は

どこも苦地蔵堂

https://www.yoritomo-japan.com/page042zuisenji-jizo.htm

瑞泉寺には夢窓国師が作ったと言われている名勝瑞泉寺庭園があります。

|

| |

|

|

|

| |

天女洞 |

|

| |

| |

|

参拝後、もときた道を戻り食事処へ。

バス停近くの“手打ちそば 宮前”で昼食を摂りました。

|

| |

|

|

| |

| |

|

ゆっくりと昼食を摂ったあと、歩いて2分の鎌倉宮へ行きました。

|

| |

|

|

|

| |

|

鎌倉宮は後醍醐天皇の皇子・大塔宮護良親王が祀られており、明治2年2月、明治天皇の勅命により社殿が造営されました。

境内の中には護良親王が足利尊氏の弟・直義により9ヶ月の間、幽閉されていたとされる土牢があります。

|

|

|

|

|

| 鎌倉宮と護良親王についてのレクチャーを受ける |

|

|

| |

|

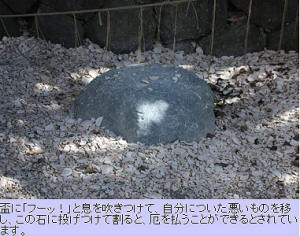

拝殿脇には厄払いに良いとされる厄割り石がありました、かわらけ(盃)に息を吹きかけ石に投げつけるのだそうです。

|

| |

|

|

|

| |

|

皆さん投げていました、割れなかったら割れるまでやっても良いそうです。

厄払いができたかな?

残り8ヶ所。

次回は平成31年6月29日(土)の予定。

|

| |

| |

| ページの上に戻る |

| |

|

|

|

| |

| 鎌倉お地蔵様巡り 第6回目 |

| |

| |

|

第6回目のお地蔵さま巡りは秋晴れの と言いたかった9月29日(土)に行いました。

当日は大型で強い台風24号の接近と秋雨前線の影響で朝から小雨模様の天気となってしまいました。

今回は5番札所の光触寺と鎌倉国宝館を巡りました。

鎌倉駅で下車し駅前のバス停から光触寺の最寄りバス停・十二所で下車、徒歩4分ほどで5番札所の光触寺に着きます。

光触寺は平成25年3月、33観音巡りの第1回目の時に来ています。

その時はメンバーの皆さんお元気に鎌倉駅から歩いてきました。

|

| |

|

|

| |

| |

|

納経帳への御朱印は事前に確認したところお寺さんより一度に多く(12冊程ですが)は一人で書くので難しいと言われ、参拝日までに納経帳と同じ大きさの紙に書いていただいたものを受け取りました。

その際、祭壇に上げて読経して下さいました。

|

| |

| |

|

|

|

| |

| |

|

光触寺に安置されている塩嘗地蔵は光触寺の前を通る金沢街道の傍らにあったものをお寺で預かっているそうです(ご住職のお話)。

|

| |

| |

|

|

| |

奥に見えるのが塩嘗地蔵 |

| |

| |

|

塩嘗地蔵の伝説については、巡礼の度に現地で説明・解説して下さるMさんのお話を思い出しながら他のホームページも確認してみたいと思います。

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura042/kosokuji-jizo.htm

又は

http://www.nikaido-kamakura.net/data01/160/160.html

当日小雨降る中を千葉から見えられたという“巡礼の会”20名ほどの方が本堂前で観音経(?)、般若心経、ご詠歌を唱和されていました。

久しぶりに聞く般若心経、観音様巡りの頃を思い出しました。

参拝後、バスで鶴岡八幡宮前まで行き、各自昼食休憩をとりました。

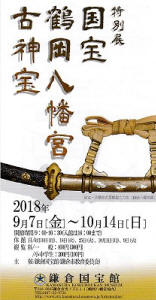

休憩後は鶴岡八幡宮の境内内にある鎌倉国宝館へ行きました。

お目当ては6月に行った浄智寺の聖比丘地蔵(ひじりびくじぞう)が国宝館に展示されているので観ることです。

特別展“国宝 鶴岡八幡宮古神宝”も行われていました。

|

| |

|

|

|

| |

| |

|

| |

|

鎌倉お地蔵様巡り 第5回目

|

| |

| |

|

第5回目のお地蔵さま巡りは関東地方で梅雨が明けた6月30日(土)に行いました。

当日は良い天気で暑くもありましたが、風もあったので比較的しのぎ易い陽気でした。

今回は建長寺を中心に3ヶ寺、5地蔵様の御朱印を頂きました。

北鎌倉駅で下車し、最初に向かったのは浄智寺、十二番札所で聖比丘地蔵(ひじりびくじぞう)、残念ながら現在は浄智寺にはおらず、鎌倉国宝館にいらっしゃるとのことです。

浄智寺は鎌倉33観音の31番札所で平成27年5月に訪れているので中には入らず、御朱印だけを頂きました。

|

| |

|

|

| |

木造地蔵菩薩坐像(国重文) |

| |

| |

|

次は浄智寺から徒歩15分程度のところにある8番札所の円応寺(詫言地蔵)。

円応寺は、北鎌倉にある臨済宗建長寺派の寺院で、本尊は閻魔大王。

その他に、人が死んだ後に出会う十王と呼ばれる神々を祀っています。

本尊は笑い閻魔・子育て閻魔とも呼ばれ、子どもが丈夫に育つご利益で有名だそうです

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

ご本尊が祀られている閻魔堂内は撮影禁止なので円応寺に関するホームページでご覧ください。

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page138ennouji.htm

|

| |

|

次は円応寺から北鎌倉駅へ一寸戻るような場所の建長寺。

こちらでは9番心平地蔵尊、10番済田地蔵尊、11番勝上献地蔵尊の御朱印を頂きます。

|

| |

|

|

| |

| |

|

9番、10番の御朱印は総門を入った左側の御朱印所で頂けるのですが、11番は建長寺裏山の中腹にある半僧坊に行かなければ頂けません。

仏殿の周りに置いてあるベンチに腰かけて皆で昼食を摂り、足腰に自信のある(?)数名で半僧坊に行く事にしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉お地蔵様巡り 第4回目

|

|

|

|

第4回目のお地蔵さま巡りは時期的に台風到来シーズンに入った9月30日(土)に行いました。

当日は程よい曇り空で降雨を心配されてか傘をご用意の方もおられましたが、比較的しのぎ易い天気でした。

今回は江ノ電ぶらり旅と洒落てみました。

鎌倉駅から1日乗車券を利用して江ノ電に乗車、4つ目の極楽寺駅で下車。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

極楽寺で20番・導地蔵尊、21番・月影地蔵尊の御朱印を頂き、お寺から少し離れた場所のお堂まで行き参拝。

参拝後は駅に戻り再び江ノ電に乗り4つ先の腰越駅で下車。

腰越では昼食と源義経ゆかりの満福寺を訪ねます。

極楽寺は鎌倉33観音巡りの22番札所でもあり、1昨年(平成27年)8月29日に訪れています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20番・導地蔵尊は極楽寺駅すぐ近くにある地蔵堂に安置され、子育てに霊験あらたかなことから「導き地蔵」と呼ばれているそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21番・月影地蔵尊は極楽寺から徒歩5分程度の所の月影地蔵堂に安置されている地蔵菩薩立像です。

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

月影地蔵堂は、悲しい伝説(親孝行な童女のために建てられたお堂)が伝わるお堂(?)。

詳しくは下記URLをクリックしてみてください。

露童女

http://kazenotabi-kamakura.com/meisyo-kamakura/tukikagejizodo.html

|

| |

| |

| |

|

境内にある露童女のお墓(左)。

|

| |

| |

| |

| |

|

昼食は腰越駅から徒歩4分程度の“かきや”で湘南名物のシラス丼定食、皆さん満足されたようです。

|

| |

|

|

|

| |

| |

| |

|

食後、腰越駅まで戻り、徒歩で3分程度鎌倉方面に戻ったところにある満福寺を訪ねました。

|

| |

| |

|

満福寺へは江ノ電の踏切を越えます。

|

| |

| |

|

満福寺は源義経が兄頼朝との和解のため、鎌倉に入る際、一時宿所とし、頼朝への手紙を書いたお寺さんという事です。

手紙は一般には“腰越状”と呼ばれています。

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

鎌倉お地蔵様巡り 第3回目

|

| |

|

第3回目のお地蔵さま巡りは関東地方梅雨明け(7月19日)の暑い最中の7月29日(土)に行いました。

当日は程よい曇り空で時折涼しげな風も吹き、比較的しのぎ易い天気でした。

7月末というお天気を懸念して移動(歩行)距離を少なめにしたプランにしました。

北鎌倉駅から徒歩1分という円覚寺の中にある、13番正続院、14番佛日庵の2ヶ所に参拝です。

14番佛日庵は鎌倉33観音巡りの結願寺でもあり、昨年(平成28年)8月27日に訪れたばかりです。

13番正続院は舎利殿(国宝)がある敷地内にあり、普段は中に入れず(一般公開は11月の宝物風入れの日と1月1日〜3日)、遠くからの参拝となりました。

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

| |

|

舎利殿(国宝)

|

| |

|

正続院の詳細はこちらから

|

| |

| |

| |

|

今回はこの2ヵ所で終わりにして、北鎌倉駅近くの食事処で暑気払いを兼ねて昼食を摂りました。

“笹の葉”というお店で、風情ある古民家で体にやさしい玄米と野菜料理。

雰囲気の良い老舗の自然食と精進料理のお店でした。

|

| |

|

|

| |

| |

| |

|

次回は9月30日(土)の予定。

|

| |

| |

| ページの上に戻る |

| |

|

|

| |

|

鎌倉お地蔵様巡り 第2回目

|

| |

|

第2回目のお地蔵さま巡りはゴールデンウイーク初日の4月29日(土)に行いました。

鎌倉市内は大勢の人出で混雑が予想されるので、市内のお地蔵さま巡りは敬遠して比較的人出が少なさそうな横須賀市にある19番札所の東漸寺に行く事にしました。

当日は天気予報で午前中は晴れ、午後から所により雷雨、突風の注意報が出ていましたが幸いにも帰宅の途に就くまではお天気がもってくれました。

今回は大宮駅出発を1時間ほど遅くしての日程としました。

大宮駅から湘南新宿ラインで終点の逗子、横須賀線に乗り換え衣笠駅で下車。

|

| |

|

| |

| |

|

駅から徒歩で衣笠山公園へと向かいました。

標高134.2mの衣笠山、頂上の少し手前の広場で昼食タイムです。

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

桜の時期が終わったせいか人も疎らでした。

|

| |

|

この公園は桜の名所として「日本さくら名所100選」に選ばれているそうです。

1907年(明治40年)に、日露戦争の戦死者を慰霊するために記念碑を建て、桜が植えられたとの事、今では約2000本の桜の木があるそうです。

|

| |

| |

| 昼食後、公園下からバスで東漸寺近くまで移動。 |

| |

| |

|

| |

| |

|

|

東漸寺は三浦義明の五男、義季(義秀)が自身の屋敷を寺院としたと伝わり、源頼朝ゆかりの日金地蔵を安置しています。

|

|

日金地蔵とは、地蔵菩薩半跏像(横須賀市指定重要文化財)のことで別名「日金地蔵」と呼ばれています。

もとは鎌倉雪ノ下にあった松源寺(現・廃寺)の本尊であったが、明治初年の廃仏毀釈(明治政府の仏教排斥政策)によって、各地を転々とし、昭和のはじめごろ、本寺に安置されたといわれています。(横須賀市教育委員会の境内掲示板・説明文)

|

| |

| |

|

クリックすると大きな画像になります。

|

|

|

| |

| |

|

19番札所東漸寺の本堂に上がり日金地蔵尊を参拝しました。

|

| |

|

| |

| |

|

本堂には天女を描いた沢山の額がありました。

社務所の前では猫が出迎えてくれました。

|

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 次回は7月29日(土)の予定です。 |

| |

| |

| ページの上に戻る |

| |

| |

|

| |

![]()